|

| 2026年 1月 3日の満月(@法政大学多摩キャンパス) |

2026年1月3日土曜日

1月の満月

2026年1月2日金曜日

2026年の満月

1月 3日2月 2日3月 3日4月 2日5月 2日5月 31日6月 30日7月 29日8月 28日9月 27日10月 26日11月 24日12月 24日

これらのうち、地球に最も近いところに月が位置する満月は 12月 24日、逆に最も遠いところに月が位置する満月は 5月 31日となります。「星空探検隊!」の参加者のみなさんと、見かけ上はわかりにくい月の大きさの変化を、写真で撮影して比べる約束をしています。しっかり写真に収められるように、満月の夜は天気が良くなることを祈っています。

2025年12月30日火曜日

ホットプレートの上の湯気

28日(日)の NHKラジオ「子ども科学電話相談 冬休みスペシャル」で取り上げられた、「ホットプレートからの湯気はどうしてまん中に集まるの?」という質問。

質問してくれたお子さんは、ホットプレートの蓋をした状態で、蓋の周りから出てくる湯気がまん中に集まることを不思議に思って質問してくれました。これは、湯気のような形のない「流体」には壁に沿って移動する「コアンダ効果」がはたらくので、出てきた湯気は蓋に沿って流れていくのです、と説明しました。コアンダ効果は多くの人が気づいている現象ですが、その現象に名前があるとは意外だったようで、メモに書き留めた人もいらしたようで…

ホットプレートは餃子や焼肉、お好み焼きなどで使うことが多いでしょうか。そのようなときには換気を十分にしているでしょうから、湯気が静かに上るところを見るのは難しいかもしれません。

空気の流れのないところで蓋をしていないホットプレートからでる湯気も、まん中に集まります。なぜでしょう?

ホットプレートは面が均等に加熱されているわけではなく、真ん中の部分が強く加熱される製品が多いことと思います。ホットプレートの上の空気は上昇気流となって上に進みますが、中心部分の温度が高いため、まん中の空気がより速く進みます。その部分の空気が少なくなってしまいますが、自然界は真空を嫌うため、速く進んで空気が少なくなった部分には周りから空気が流れ込みます。そのため、湯気はまん中に集まってくるのです。

焚き火で燃えている炎がまん中に集まるのは、これと同じ原理です。

年末年始、ホットプレートを使う機会も増えそうですので、ぜひ立ち上る湯気も気にして楽しい団らんのひとときをお過ごしください。

2025年7月20日日曜日

0.99999… は1?

7月 20日(日)の NHKラジオ第1『子ども科学電話相談』では、久々に算数の質問がありました。算数・数学は自然科学の基礎です、と言うと具合が悪くなる(?)人がいるかもしれませんが、算数の時間に不思議だな、という気持ちが「おもしろい」につながるかもしれません。今日質問してくれたお友達も、算数をおもしろいと感じていると放送で答えてくれました。

0.9999… のように、小数点以下に同じ数字が繰り返し現れる小数を循環小数といいます。

さて、放送中に「 0.9999… と小数点以下に9が無限に続く数字は、じつは1です」とお話ししましたが、なぜだろうと感じた人もいらっしゃるでしょうから、解説しましょう。これは高校生になってから学ぶことだそうです。

いま、0.9999… となる循環小数を x とします。方程式にすると、

x= 0.9999… ①

となります。

続いて、この x を 10倍したものを考えましょう。小数点以下は、9の数字が無限に続いているので、方程式にすると、

10 x = 9.9999… ②

となります。

ここで、②の式から①の式を引きます。左辺は左辺で、右辺は右辺で引き算をするのです。

2025年2月18日火曜日

銀河 M109 と NGC2903

|

| M109 |

|

| NGC2903 |

2025年1月30日木曜日

馬頭星雲

2025年1月24日金曜日

時期はずれのクリスマスツリー

|

| いっかくじゅう座付近の星図(©︎Wikimedia Commons) |

2025年1月14日火曜日

低温やけど

- 皮膚が赤くなる

- ヒリヒリした感じがする

- 皮膚の感覚がなくなる

- 皮膚が黒ずんでくる

- 湯たんぽは寝るときには布団から取り出す

- 電気毛布は寝るときにはスイッチを切る

- 使い捨てカイロは直接皮膚に当てずに服の上から使う

2025年1月13日月曜日

2024年の夏は暑かった… それだけではなく…

2025年1月12日日曜日

インフルエンザが流行中です…

2025年1月10日金曜日

太陽に再接近した探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」

- 太陽表面(およそ 6, 000 ℃)よりも高い温度をもつ太陽コロナ(およそ 100万 ℃ 以上)を加熱したり、極めて高温のプラズマ(電荷を帯びた気体)である太陽風を加速したりするエネルギーがどのように流れているか

- 太陽風が流れ出している部分で、磁場がどのような構造をしているのか

2025年1月9日木曜日

「手作りバター」はいかがですか?

- 生クリーム

- ペットボトル

- 氷

- 衛生的なガーゼ

- はさみ

2025年1月8日水曜日

白身の魚? それとも赤身の魚?

昨日はアスタキサンチンについての記事を配信しました。アスタキサンチンの話題をもう一つ、提供しましょう。

鮭(サケ)の身(筋肉)には赤い色がついていますが、じつは白身の魚です。その身が赤いのは、エビと同じくアスタキサンチンによるものです。エビもサケも、自分でアスタキサンチンを作り出すことはできず、食べ物から取り入れます。では、アスタキサンチンはもともとどんな生き物に存在していたのでしょう?

藻類に「ヘマトコッカス」とよばれる種類があり、この種の藻類は通常の環境ではアスタキサンチンをもちません。強い太陽光や高い温度などのストレスを受ける環境にさらされると、ヘマトコッカスはアスタキサンチンを作り出します。アスタキサンチンは活性酸素から細胞のダメージを防ぐと説明しましたが、このはたらきによってストレス環境下でもヘマトコッカスは生き延びることができるのです。

ヘマトコッカスは動物プランクトンの餌となり、さらにこのような動物プランクトンをエビやサケが食べることで、アスタキサンチンが体内に蓄積されていきます。つまり、食物連鎖によってエビやサケにたどり着くのです。この事例のように、環境に存在する物質の濃度よりも高い濃度で、生物の体内に物質が存在することを「生物濃縮」といいます。

天然のサケは、自然環境に存在するアスタキサンチンを取り入れた結果、身が赤くなりますが、養殖されているサケはそのままでは白身の魚に育ちます。かつて『ジェーン・グドールの健やかな食卓』(日経BP社 2011年)を共訳で出版したことがあります。ジェーン・グドールはチンパンジーの生態について研究する動物行動学者です。この書籍は、自然環境に配慮した食生活がいかに重要であるかを述べたもので、その中にサケの養殖についての記述があったことを思い出します。養殖されているサケの餌には、ピンク色の染料が混ぜられているそうです。論文(参考1)を調べてみると、サケの養殖では、餌にアスタキサンチンおよびカンタキサンチンを混ぜているようです(添加量は農林水産省令によって上限が決められています)。カンタキサンチンもアスタキサンチンと同様のカルテノイド色素です。

天然の環境と養殖の環境とでは、さまざまな違いがあります。「白身のサケ」では市場価値が下がるということから、わざわざ餌にアスタキサンチンなどの色素を混ぜて育てている、というわけです。もし、私たちが「白身のサケ」でも同じように購入するのであれば、わざわざ色素を混ぜる必要はない、ということなのでしょうが…

(参考1)K. Suzuki, et al.「養殖サケ・マス類中のカロテノイド系色素及び酸化防止剤の分析」Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst.P.H., 57, 219, 2006

2025年1月7日火曜日

アスタキサンチンと活性酸素

2025年1月6日月曜日

においをだれもが同じに感じるか?

2025年1月5日日曜日

ほこりはどこから出てくるのか?

2025年1月4日土曜日

新刊『「なぜ・どうして」からはじめる物理学』(培風館)

- なぜ地震が起こるのか?

- なぜ天気は変わるのか?

- なぜ太陽は輝くのか?

- なぜ空と海は青いのか?

- 地球や月はどのように形成されたのか?

- 宇宙にはどのような天体が存在するのだろうか?

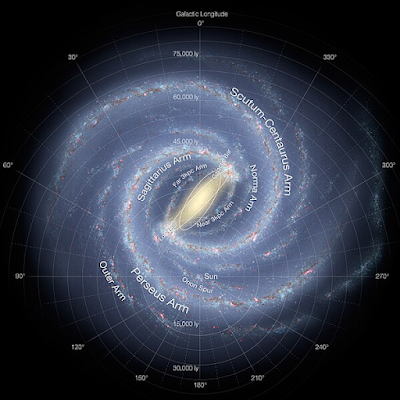

- 宇宙はどのような構造をしているのだろうか?

- どうして夜空は暗いのだろう?

- 宇宙はどうやって観測しているのだろうか?

- 宇宙で物質はどのように生じたのだろうか?

- 私たちの身の回りの物質は何に由来するのか?

- 極微の世界と日常の世界に違いはあるのだろうか?

- 宇宙はこれからどうなるのだろうか?

- 生命はどのように生まれたのか?

- 私たちはどのように生きていくべきか?

2025年1月3日金曜日

白パンはなぜ白い?

2024年11月3日日曜日

紫金山・アトラス彗星

2024年 10月後半から、夕方の西の空に見えるようになった「紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)」ですが、10月 20日(日)に望遠鏡で確認してからは天気に恵まれず、観測できませんでした。

11月 3日(日)は久々に東京地方も晴れ渡り、望遠鏡を持ち出して観測しました。先月の夜よりは気温も下がり、しっかりと着込まなければいけません。

双眼鏡を使って探してみましたが、残念ながら私にはわかりませんでした… でも、望遠鏡では確認できました(というより、探してくれた?)!

|

| 紫金山・アトラス彗星(Seestar S50 で撮影) |

2023年11月13日月曜日

「きりばこ」?

11月12日(日)のNHKラジオ「子ども科学電話相談」で、素粒子に関係する質問の中で、電話の向こうのおともだちから「きりばこ」の話題が出ました。番組では「きりばこ」について詳しく説明しませんでしたが、私の周辺の大きなおともだちから、「『きりばこ』って、なに? 「桐の箱」かと想像してしまった…」と話題になりました。

スタジオで回答していたときにはまったく気がつきませんでしたが、「きりばこ」という音を漢字に変換すると、多くの人が「桐箱」を連想しますね。

話題にされていたのは「霧箱」です。放射線の存在を目で見ることができるように工夫された実験装置です。箱の中で気体のアルコールが過飽和状態になっています。過飽和状態というのは、いまにも液体に変わってしまう状態になった気体だと考えましょう。ちょっとした刺激を受けると、気体はすぐに集まって小さな液体の粒になってしまいます。

放射線には「電離作用」があります。物質を電気を帯びたイオンの状態にしてしまうのです。そのため、霧箱の中を放射線が通過すると、通り道にそって発生したイオンが刺激となって小さな液体の粒になります。この液体の粒がたくさん集まって「白い線」になって見えるのです。

科学館などで見ることができますが、石川県が提供している霧箱の動画がありますので、ご覧ください。